亞洲夏季風是全球氣候系統的重要組成部分,其作為向大陸輸送水汽和熱量的重要途徑,顯著影響著其控制區域的環境變化,進而影響區域的生態安全、經濟發展,乃至社會穩定。研究地質歷史時期,特別是典型增溫時期亞洲夏季風的變化規律及其對區域水文、氣候的影響具有重要的現實意義,可為應對當前氣候變化影響及預測未來變化趨勢提供參考。青藏高原東北部地處現代亞洲夏季風邊緣區,區內生態環境脆弱,對夏季風變化響應敏感。然而前人對該區域基于湖泊沉積等多種地質記錄重建的多時間尺度氣候環境變化結果存在相互抵牾之處,使得對末次冰盛期以來亞洲夏季風的變化模式及其驅動機制的認知有所差異。資源環境學院陳發虎院士和吳鐸博士等曾撰文系統梳理了該區域以青海湖記錄為主線的全新世氣候環境變化過程,提出了在東亞夏季風控制下該區早中-全新世,特別是中全新世降水較多,而晚全新世降水減少的觀點(Chen FH* & Wu D* et al., 2016, Quaternary Science reviews)。同時該研究團隊在青藏高原東南部的研究顯示早-中全新世中國夏季溫度較高(Wu D et al., 2018, Quaternary Science reviews)。

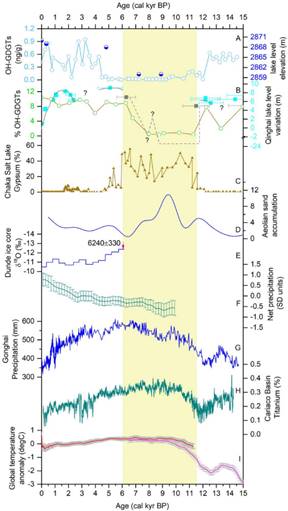

隨著研究的推進,越來越多的地質記錄顯示我國干旱-半干旱地區全新世以來不同海拔可能存在迥異的氣候環境變化過程,而青藏高原東北部不同海拔濕度對亞洲季風變化是否呈現出不同的響應結果仍有待深入探討。為此,該研究團隊進一步利用青藏高原東北部共和盆地達連海的沉積巖芯,基于11個陸生植物殘體和14個全有機樣品的AMS14C年代數據,通過多層位-逐步多項式回歸方法校正碳庫效應,進而建立了過去23000年以來的可靠年代框架。通過開展沉積物樣品沉積學指標(粒度)與地球化學指標(碳酸鹽碳氧同位素、TOC、GDGTs等)的測試分析,重建了末次冰盛期以來共和盆地的水文與氣候變化過程(圖1);同時結合達連海古湖岸堤研究,發現早-中全新世達連海水位較低,晚全新世水位較高;結合達連海周邊多個盆地湖泊沉積記錄與區域風沙活動證據,提出在夏季風強盛背景下,早-中全新世青藏高原東北部盆地出現的干旱環境由高溫導致,而非較少的早全新世中緯度降水。本項研究結果對當前和未來全球變暖背景下干旱-半干旱區水資源變化與利用具有警示意義。

該成果以“Temperature-induced dry climate in basins in the northeastern Tibetan Plateau during the early to middle Holocene”為題近期發表在國際知名期刊Quaternary Science reviews(地學一區,Top),青年研究員吳鐸博士為研究論文的第一作者和第一通訊作者,周愛鋒教授為第二通訊作者。蘭州大學資源環境學院西部環境教育部重點實驗室為第一標注單位。該研究得到了國家自然科學基金青年科學基金項目(41807442)和重大項目(41991251)、中國博士后科學基金特別資助項目(2019T120962)以及第二次青藏高原綜合科學考察研究(2019QZKK0601)的聯合資助。

文章鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379120302730

圖1.過去15000年青藏高原東北部氣候變化記錄與全球球溫度、降水記錄對比