青藏高原的夏天,東邊日出西邊雨,風吹草低見牛羊,平均海拔4000米以上的遼闊的大地上,處處展現著一派生機勃勃的景象。而凍土的深處、高山的冰雪依然是凍結狀態,時刻透漏出高原神秘而奇特的一面。在全球變暖的背景下,青藏高原多年凍土、高寒濕地、以及冰川等要素正在發生著不同程度的退化,從而對區域氣候、水文和生態環境等產生了顯著影響。

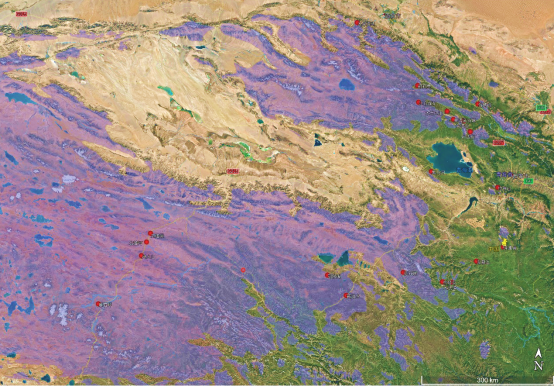

第二次青藏高原綜合科學考察研究任務六和任務四科考分隊于2020年5月-9月開展了野外考察工作,考察橫跨念青唐古拉山、唐古拉山、巴顏喀拉山和祁連山等地,涵蓋了西藏、三江源和祁連山三大重要生態安全區,科考分隊由蘭州大學、中國科學院成都山地災害與環境研究所和中國科學院西北生態環境資源研究院共同組建,我校高壇光老師等10余名科研人員與研究生參與。

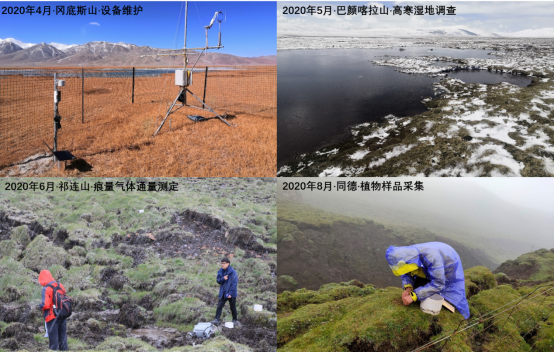

自5月開始,考察隊員分頭從唐古拉山和祁連山出發,對多年凍土、高寒濕地、冰川等環境要素開展痕量氣體監測、植物-土壤-水體樣品采集、無人機調查等工作,重點明確氣候變化背景下青藏高原冰凍圈變化以及響應過程。目前,已初步完成夏季-秋季系統監測數據,預期將為認識生態環境效應提供數據基礎。科考途中,科考隊員克服大雪、冰雹、遭遇大型野生動物等困難,累積歷時60余天,行程約12000公里,獲取定位監測數據50G、野外監測數據1800余組、土壤和植物樣品600余組、水體樣品100余個、水質實時監測數據100余條、科考影音記錄500余個。除實時監測數據外,部分土壤、植物和水體樣品已進入實驗室開展室內測定工作。

圖1野外科考路線

圖2生野外工作內容

圖3科考途中遭遇的野生動物

圖4生態安全科考分隊隊員途中合影