近日��,蘭州大學資源環境學院西部環境教育部重點實驗室李國強教授指導的博士研究生楊和在國際知名期刊Catena(一區��、Top期刊)上在線發表了題為“Loess depositional dynamics and paleoclimatic changes in the Yili Basin, Central Asia, over the past 250 ka”的重要研究成果,該研究受到第二次青藏高原科學考察和國家自然科學基金等課題項目的資助。資源環境學院2018級自然地理專業博士生楊和同學為論文第一作者�����,李國強教授通訊作者�����。

我國新疆地區是中亞干旱區的組成部分,也是北半球最主要的粉塵源區之一�����。該地區釋放的粉塵物質攜帶的大量Fe3+,為大洋浮游生物生長提供了養料�����。粉塵通過影響海洋生物初級生產力的方式調節大氣CO2濃度,其間引發的各種反饋機制影響著地球系統的能量平衡��。因此研究第四紀以來新疆地區氣候變化對理解中亞干旱區環境演化、北半球粉塵釋放����、全球大陸氣候變化機制具有重要意義�。

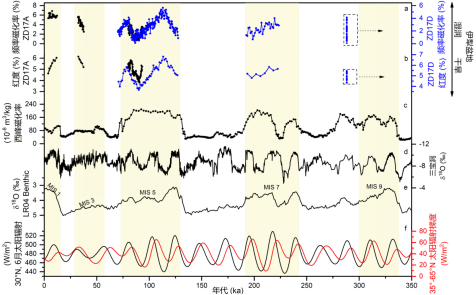

該研究通過對伊犁盆地黃土古土壤序列開展高密度釋光測年����、多種古氣候代用指標(磁化率、色度�����、碳酸鹽和粒度)研究��,厘清了該地區黃土沉積時間�����、沉積模式及驅動機制,重建了區域第四紀氣候環境變化(圖1)��。該研究發現伊犁盆地早在35萬年前就開始堆積黃土����,但沉積間斷頻繁發生,末次間冰期距今9.3-7.5萬年黃土出現了快速堆積�,冰期-間冰期轉換期河流下切引起的河漫灘出露為黃土沉積提供了充足的物源����,是觸發該地區末次間冰期黃土出現快速堆積的可能原因����。同一研究點山麓不同位置的黃土沉積速率具有顯著的差異性��,表明該地區黃土堆積受到氣候變化�����、地貌環境、風力強度和物源變化對因素影響,黃土沉積過程并不單一受控于區域氣候變化�����。重建的降水變化表明在~28.8萬年��、23-19.2萬年��、12-10.6萬年、9.2-8.9萬年����、8.4-7.1萬年區域氣候濕潤�����,支持中亞地區冰期-間冰期旋回尺度為冰期干旱-間冰期濕潤���、間冰期內部為冷濕-暖干變化的氣候模式���。

蘭州大學為該研究成果的第一完成單位��,昆士蘭大學��,甘肅省治沙研究所���,南通大學國內外多家學術機構學者分別參與了該研究的部分工作���。

文章鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816220304318

圖1.黃土-古土壤序列古氣候代用指標記錄的35萬年以來伊犁盆地降水變化