據中科院青藏高原所12月10日發布消息稱:中科院青藏高原所新生代環境團隊方小敏研究員(蘭州大學西部環境教育部重點實驗室客座教授)等聯合中國地質大學(北京)王成善院士,蘭州大學地質與礦產學院宋春暉教授和資源環境學院西部環境教育部重點實驗室聶軍勝教授等國內外研究人員首獲青藏高原中南部新生代地層高精度年代序列,革新了對青藏高原隆升歷史的認識。

12月9日,國際著名學術期刊《科學進展》(Science Advances)發表了這一研究成果。

該成果文章審稿之際,《科學進展》雜志審稿人對文章給予高度評價,認為這項研究將對青藏高原中南部新生代地層年代限定及相關的未來研究起到承前啟后的關鍵性作用。同時,為深入理解青藏高原形成過程、機制及其與氣候環境和生物演化的關系,提供新的年代學約束,推動重新審視青藏高原隆升機制模型、大地貌形成以及深部-表層地球圈層相互作用等研究。

圖1.青藏高原中南部倫坡拉盆地

倫坡拉盆地位于青藏高原中南部,堆積了海拔4千多米區域內最全最連續的新生代地層,并伴有大量熱帶棕櫚、樟樹和攀鱸魚、水蜘蛛等化石和多層古土壤及火山灰發現,詳細記錄了青藏高原中南部隆起和氣候環境變化歷史,是研究青藏高原構造、氣候、生態最為關鍵的地區之一。

2006年,外國科學家通過測定該區古土壤鈣結核氧同位素比值,在《自然》雜志發表了“晚始新世約4000萬年前,青藏高原中南部隆起到現今海拔約4600米高度”的觀點成為國際主流,并催生了有關地質機制模型、亞洲季風和內陸干旱演化等諸多學科研究的新認識及近千篇后續論文發表。

這一主流認識被方小敏團隊與合作者的最新研究成果予以修正——該區域古高度4000萬年前低于2300米,2600-2100萬年前才可能達到3500-4500米。

圖2.基于凝灰巖U-Pb年齡約束的地層剖面及其古地磁年代限定(五角星代表火山凝灰巖絕對年代,左下圖為剖面中發現的熱帶水蜘蛛和攀鱸魚)

經過近二十年的持續研究的多次野外工作,方小敏團隊對倫坡拉盆地北部達玉山山前海拔近2000米新生代地層剖面進行了系統的古地磁年代測定,對剖面上發現的三層火山凝灰巖和沉凝灰巖進行了絕對年齡激光測定,首次獲得了倫坡拉盆地早新生代連續高精度的磁性地層年代序列。

進一步研究發現,該區域古土壤的年代為約2600-2150萬年,熱帶動植物化石的年代為約3900萬年前。

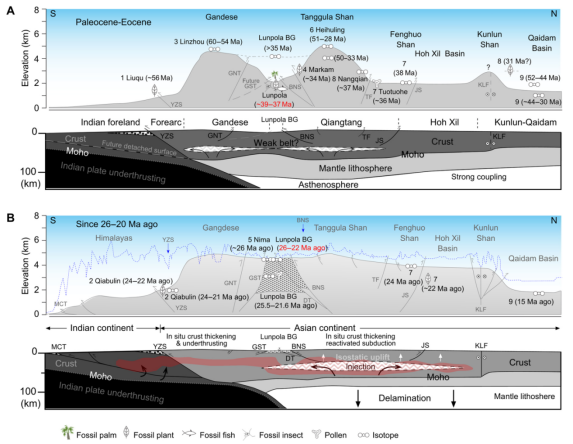

圖3.青藏高原古高度和地形以及相應的深部驅動過程示意圖(上圖為6000-4000萬年前,下圖為2600-2000萬年前以后)

通過年代測定并結合盆地新的古高度歷史與構造演化,研究人員確認,倫坡拉盆地具有明顯的兩期形成演化和變形歷史:早期約4200萬年到2500萬年前緩慢變形沉陷,晚期約2500萬年至2000萬年前快速變形隆升。

據此,研究團隊提出了新的青藏高原中南部隆升認識——約2500到2000萬年,倫坡拉盆地兩側山體下地殼被擠入盆地下方,像千斤頂般托舉盆地,隆升到現在高度。

青藏高原高度的變化歷史最能刻畫高原的地貌變化和對氣候環境與生物的影響。“不同高度變化歷史意味著不同的隆升過程和驅動機制,導致的氣候環境和生態效應變化也完全不同。”方小敏研究員說。

圖4.2000年科研隊首次考察侖坡拉盆地(左五為中科院青藏高原所方小敏研究員,左六為蘭州大學資源環境學院聶軍勝教授)

廿載磨一劍,礪得梅花香,科學來不得半點馬虎。二十年的持續研究,近乎苛刻的認真,不怕繁瑣的執著,尋根究底的堅持,將科學家精益求精的科學態度展現得淋漓盡致。

文章鏈接:https://advances.sciencemag.org/content/6/50/eaba7298