近日,王乃昂教授帶領的“環境變遷與歷史地理”研究團隊,首次在國際期刊Quaternary Research發表封面論文,標志我校歷史地理研究邁上一個新臺階。文章已于2021年1月正式刊出,題目為“Fluvial incision caused irreversible environmental degradation of an ancient city in the Mu Us Desert, China”,文章中三岔河古城遺址航拍圖被選為當前期刊封面。論文第一作者為研究團隊博士研究生溫鵬輝,通訊作者為資源環境學院王乃昂教授,博士研究生王奕心、黃銀洲副教授、程弘毅副教授及寧夏大學何彤慧教授為文章合作作者。

QuaternaryResearch期刊封面

蘭州大學歷史地理研究團隊創建于20世紀80年代,是我國西北地區環境變遷與歷史地理研究的一支重要力量。自2003年10月以來,該研究團隊先后對鄂爾多斯高原古城遺址進行了多達二十余次的野外科學考察,獲取了有關毛烏素沙地和庫布齊沙漠60多座古城遺址與歷史環境變化的大量信息,發現了唐六胡州最為關鍵的魯州古城址所在,基本解決了六胡州的地域范圍問題。在干旱和半干旱地區,靠近水源是聚落選址的基本條件,古城遺址的位置成為環境變化的重要信息來源。近年通過對三岔河古城址的調查,發現可以無定河的侵蝕過程為切入點,討論區域地下水位下降對無定河上游流域環境變化的影響。

三岔河古城地理位置

三岔河古城南側地表多被風沙覆蓋,形成固定、半固定沙丘。西側為無定河,它發源于陜西省榆林市的白于山,流經毛烏素沙地的東南部。無定河是黃河的支流,也是這一區域最大的河流。受無定河侵蝕下切及側蝕的影響,古城西側城墻一部分已經坍塌。城墻下坡高約65m,坡度約37°,斜坡上部地層中灰白色全新世湖相沉積清晰可見。現今無定河兩岸僅有少量村莊分布,人口密度較低。受半干旱氣候和地下水位埋深的影響,該區域農業生產主要依靠機井灌溉。

三岔河古城環境

三岔河古城斜坡頂部發現的古井,海拔高度為1278 m。通過對古井底部磚塊下方的木頭進行采樣,經14C測年分析結果為620±25 a BP,表明古井年代為元代。經測量,古井深度為2.7 m,歷史時期水深為1.25 m。據此,研究人員推斷當時地下水埋深約為1.45 m。《武經總要》卷18的記載可資佐證:“夏國宥州界,并沙磧,地卑濕,掘丈余則有水。”宋代1丈換算成現在長度約為3 m,因此古井歷史水位和歷史文獻記載是相印證的。隨著地下水環境的變化,古井在歷史時期逐漸被廢棄。

三岔河古城西側古井

古城西側斜坡下部出露的泉水海拔為1243 m,現代河床水面海拔為1217 m。泉水高出河床水面26 m,泉水出露位置低于古井約35 m,即現今地下水位應與出露的泉水相當。由此證明在過去的800年地下水位下降了近35 m。通過訪談居住在古城北側的農戶,得知該區域機井打井深度為33 m,進一步證明研究區在過去的800年地下水位下降了約35 m。

三岔河古城西側出露的泉水

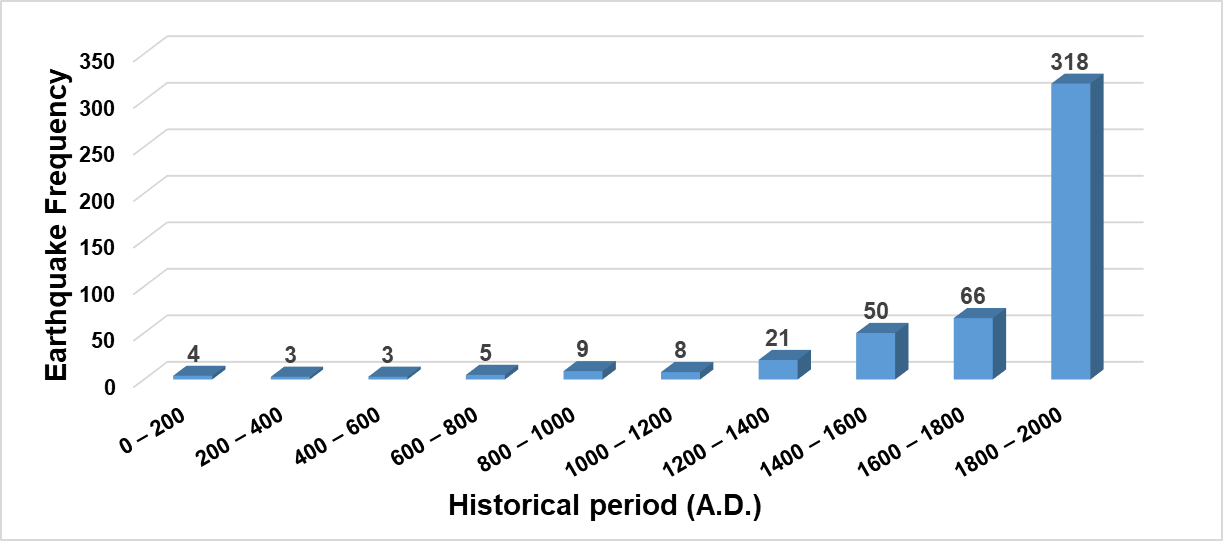

有研究表明,近2000年無定河流域受新構造運動影響,鄂爾多斯和黃土高原整體隆升,導致區域內許多河流“回春下切”。地震作為新構造運動加強的表現,自秦漢時期以來,該地區就有大量的地震被記錄下來。尤其公元1200年之后,該地區發生震級≥4級地震的頻率大幅度增加。通過對古井、泉水、古城遺址的野外考察和遙感影像分析,結合14C測年等技術手段及聚落遺址空間格局分析和歷史地震分析,研究認為公元1200年以來的新構造運動增強導致了鄂爾多斯高原地殼的持續抬升,加速了無定河的侵蝕下切。河流快速下切導致了三岔河古城地下水水位的下降,這無疑是過去800年來三岔河古城及周邊地區環境退化的重要原因。

鄂爾多斯高原及其毗鄰地區地震頻數

該研究得到了國家自然科學基金重點項目(41530745)、國家自然科學基金面上項目(41871021)的聯合資助。

文章鏈接:https://doi.org/10.1017/qua.2020.46