人類活動正在以前所未有的速度和程度影響著地球環境,“人類世”問題隨之被提出,是多學科研究的前沿科學問題。火活動在全球生態系統、氣候、碳循環和人類健康等方面發揮著重要作用,因此人類活動對火歷史的影響備受關注。理解人類在何時、何種空間尺度上、以何種方式對火歷史產生了影響,對于人類世問題的研究具有重要價值。已有的大量研究揭示了人類農業、牧業、冶金等活動對火的促進或抑制作用,但與人類文明發展緊密相關的戰爭活動的影響未獲得足夠的重視,目前僅在越南和中美洲等地區有所報道。

圖1古代中國由戰爭引發火活動的典型場景

(圖由張山佳設計,李夏繪制)

中國是世界上最早的文明中心之一。延續數千年的歷史文獻詳細記錄了過去發生的戰爭和火災事件,這為我們的研究提供了基礎和契機。據統計,中國過去2000年的歷史中,戰爭在已知的火災事故原因中排名第一,這與火在戰爭中的普遍使用密不可分(圖1)。成書于春秋時期的《孫子兵法》就明確記載將火用于軍事用途:凡火攻有五,“火人,火積,火輜,火庫,火隊”,分別指焚燒敵方的營柵人馬,糧草,輜重,武器庫,交通要道等設施。此外,戰爭期間用于取暖和做飯的薪柴消耗量也是巨大的。這些人為火是否共同干預了自然界火的發生過程和規律?目前,由于高分辨古火記錄以及區域戰爭活動定量分析的缺乏,兩者之間的關系還沒有被系統的揭示。

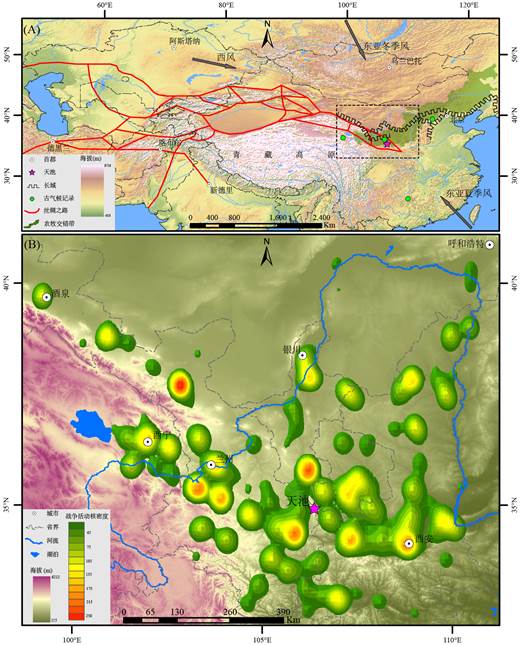

圖2絲綢之路東段地區概況(A)及過去2000年戰爭活動的空間分布(B)

絲綢之路是歷史時期橫跨歐亞大陸的重要陸路通道(圖2A),由于其重要的戰略價值,不同時期的多個政權曾爭奪對絲綢之路的控制。絲綢之路東段指西安至敦煌沿線地區,該區域處于北方農牧交錯帶,歷史上中原地區的農耕民族與西北地區的游牧民族之間,以及不同游牧民族之間為取得交通線的控制權進行了長期的斗爭,導致該區域成為過去2000年中國戰爭最為頻繁的地區之一,這里有著集中修建的長城即是有力的見證(圖2A)。而在戰爭活動分布的核心地點有著一處高山湖泊——六盤山天池(又名朝那湫)(圖2B),該湖泊沉積物提供了不可多得的高分辨率古環境記錄。因此,這里是開展過去戰爭與火關系研究的理想之地。

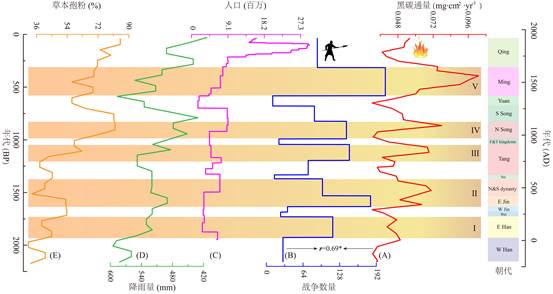

圖3過去2000年人類活動與氣候和植被變化的對比

蘭州大學周愛鋒教授和董廣輝教授團隊,聯合中國氣象局蘭州干旱氣象研究所、南京師范大學等單位的科研人員,以六盤山天池為研究對象,使用熱光分析法(TOR)開展了高分辨率的沉積物黑碳測試,重建了該區域中晚全新世古火變化的歷史;對研究區現代污染物進行了潛在源貢獻分析(PSCF),為顆粒物的可能來源范圍提供了判別依據;對歷史文獻中的戰爭記錄進行了科學的統計與分析,探明了研究區過去兩千年戰爭活動的時空變化過程。結果顯示,絲綢之路東段地區在全新世中期火活動并不頻繁,全新世晚期隨著氣候變得更加干旱以及易燃草本植被的增加火活動隨之增強,呈現出明顯的氣候控制。然而,自2000年以來,黑碳通量揭示的古火變化強度/頻率明顯增加,似乎與氣候和植被變化解耦,相反,其與戰爭活動在百年時間尺度上是同步變化的(圖3,A和B),表明人類活動的強烈干預。長期以來氣候控制的火歷史很可能被不同政治勢力之間的戰爭所改變,這與中國朝代的更迭是相一致的,尤其是在東漢、東晉與南北朝、晚唐、北宋、明朝時期(圖3)。

這項工作通過多學科的交叉研究,首次全面地揭示了絲路東段地區歷史時期戰爭與火之間的關系,探明了人類將火作為戰爭手段所造成的環境效應,這為了解人類活動作為重要營力影響地球系統的方式和歷史提供了新的視角和有價值的研究案例。研究成果以“Warfare impact overtakes climate-controlled fires in the eastern Silk Roads since 2000 B.P.”為題,發表在PNAS NEXUS期刊上,該刊為美國《國家科學院院刊》(PNAS)的姊妹刊。萃英博士后張山佳為該文第一作者,蘭州大學資源環境學院董廣輝教授和周愛鋒教授為共同通訊作者。該工作受到國家自然科學基金杰出青年項目《環境考古與環境變化》(41825001)、國家自然科學基金重大項目課題《人類世的歷史背景》(41991251)、中國科學院國際伙伴計劃(131C11KYSB20190035)資助。

文章鏈接:https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad408