近日,蘭州大學資源環境學院李國強教授研究團隊關于冰川融水與西風-季風氣候系統驅動亞洲內陸干旱區湖泊水位異步變化的研究成果以“Asynchronous Holocene lake evolution in arid mid-latitude Asia is driven by glacial meltwater and variations in Westerlies and the East Asian summer monsoon”為題在國際知名地學期刊《Geological Society of America Bulletin》(美國地質學會會刊,地球科學一區期刊)上發表。

亞洲內陸干旱區是全球最大的非地帶性干旱區,水是干旱區最為寶貴的資源,亞洲內陸干旱區湖泊是區域重要的水資源組成部分,也是維系脆弱山地-綠洲-沙漠生態系統的重要保障。由于中亞干旱區準確水位變化記錄缺乏,干旱區湖泊水位變化受到季風-西風不同氣候系統以及冰川融水、人類用水等多因素影響,湖泊演化機制異常復雜,導致對氣候變化如何影響亞洲內陸干旱區湖泊水文變化的認識還存在極大爭議,是亟待解決的重要前沿科學問題。

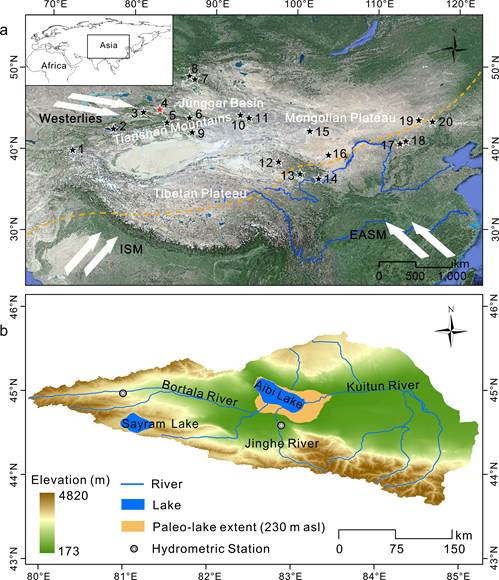

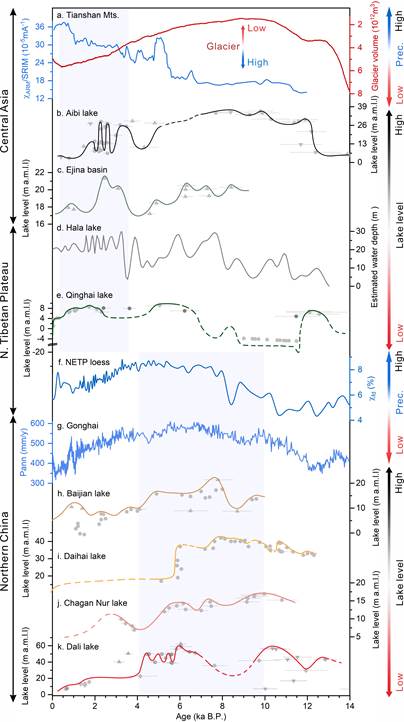

研究人員通過對中亞干旱區典型湖泊-艾比湖20條古湖岸堤開展了系統的地貌調查、準確高程測量及野外采樣工作(圖1),在實驗室利用單顆粒鉀長石釋光測年技術,解決了河流及湖岸沉積等復雜沉積歷史導致信號歸零不充分樣品定年問題,重建了距今1.8萬年以來湖泊準確水位變化歷史。結果表明,現在水深不到1.5米的艾比湖,在距今1.8萬年到1.2萬年之間湖泊水位為小于3米的低水位狀態,此后湖泊水位顯著上升,在距今1萬年到8千年時期形成了高出現代湖面36米的高湖面。隨后,距今7千年到4千年湖泊水位持續下降并低至10米,距今4-1千年水位再次上升且在10-30米之間劇烈波動。艾比湖湖泊水位變化表現出與西風降水不同步變化的特征。距今1萬到8千年的早全新世高湖面主要與夏季太陽輻射驅動的天山冰川融水增加有關。在此基礎上,結合流域水文模型集成分析了干旱區湖泊水位變化空間差異與機制(圖2),發現干旱區西部湖泊水位受西風降水與冰川融水共同影響,而干旱區東部湖泊水位主要受控于夏季風降水變化,西風-季風降水的不同步變化與冰川融水的調諧是導致萬年-千年時間尺度干旱區東西部湖泊水位異步變化的根本原因。

這項研究表明,冰川融水的調諧在自然氣候變化背景下內陸干旱區湖泊水位變化中起到了關鍵作用。在未來西風降水略微增加,全球變暖導致冰川融水增加情景下,中亞干旱區湖泊水位預期將可能持續上升,而東亞干旱區湖泊由于季風減弱,湖泊水位將可能持續降低。值得注意的是,盡管近幾十年來西風降水和冰川融水不斷增加,中亞許多湖泊由于水資源的過度利用而持續萎縮,一些湖泊面臨干涸的分險,這進一步強調了加強工農業用水管理在維持區域湖泊水位及脆弱干旱-綠洲生態系統方面的重要性。

李國強教授為研究論文的第一作者和第一通訊作者,蘭州大學為第一完成單位。中科院青海鹽湖研究所王懿萱高級工程師為共同通訊作者,蘭州大學金明博士、研究生王曉艷和秦彩欣、成都信息工程大學楊和博士、南通大學趙文偉教授和陳春珠教授、英國格拉斯哥大學Tara N. Jonell、南京大學張肖劍副教授、美國內華達大學雷諾分校David Madsen教授等國內外多家單位十余位學者共同參與了本項研究。本研究得到了國家自然科學基金面上項目(項目號:42071101),蘭州大學優秀青年支持計劃項目(項目號:lzujbky-2021-ey22),第二次青藏高原科學考察與研究計劃(項目號:2019QZKK0602),甘肅省杰出青年基金項目(項目號:23JRRA1016)共同資助。

文章鏈接:https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/gsabulletin/article-abstract/doi/10.1130/B37288.1/638153/Asynchronous-Holocene-lake-evolution-in-arid-mid?redirectedFrom=fulltext

圖1.亞洲內陸干旱區及研究記錄點分布圖:(a)本研究集成的干旱區氣候-水文變化記錄位置,紅色五角星為艾比湖位置;(b)艾比湖地形地貌圖,棕色部分顯示了艾比湖距今1萬年到8千年最高水位時期的湖泊面積。

圖2.干旱區湖泊水位變化及其與西風-季風降水關系圖:(a)天山黃土記錄重建的西風降水變化(Li等,2015;Chen等,2016)和模擬的天山冰川體積變化(Yan等,2020);(b)本研究重建的艾比湖水位變化;(c)額濟納水位變化(Li等,2018);(d)哈拉湖水位變化(Yan和Wünnemann,2014);(e)青海湖水位變化(Liu等,2018);(f)黃土記錄重建的東亞夏季風降水變化(Li等,2020);(g)公海孢粉記錄重建的東亞夏季風降水變化;(h)白堿湖水位變化(Li等,2018; Long等,2012);(i)岱海水位變化(Goldsmith等,2022);(j)查干淖爾水位變化(Li等,2020);(k)達里湖水位變化(Goldsmith等,2022;Jiang等,2020;Zhang等,2023)。