全球生物多樣性保護面臨的關鍵挑戰之一,是如何建立尺度可擴展的指標,以精準監測物種豐富度的時空格局及其動態變化。 衛星遙感技術為解決這一問題提供了機遇,其大范圍、高頻次的觀測能力可彌補傳統地面調查的局限性。然而,如何將海量的遙感數據轉化為具有明確生態學意義、且與生物多樣性保護需求高度關聯的信息,仍是當前生物多樣性遙感領域的核心科學難題。

近期,蘭州大學資源環境學院馬軒龍教授團隊在Science伙伴期刊《Journal of Remote Sensing》發表題為“BridgingSatelliteProductivity andGlobalBiodiversity: UnveilingInsights throughDynamicHabitatIndices”的研究論文。該研究基于衛星觀測數據,在全球尺度上系統解析了動態棲息地指數(Dynamic Habitat Indices, DHI)與脊椎動物物種豐富度空間格局的關聯規律,為利用遙感技術監測生物多樣性提供了新的科學依據。馬軒龍教授為論文通訊作者,碩士研究生劉科迪與曹春艷為共同第一作者。合作者包括澳大利亞CSIRO高思聰博士和日本千葉大學環境遙感中心楊偉教授。該研究得到了可持續發展大數據國際研究中心基金(CBAS2022DF006)和國家自然科學基金(42171305、42311540014)的資助。

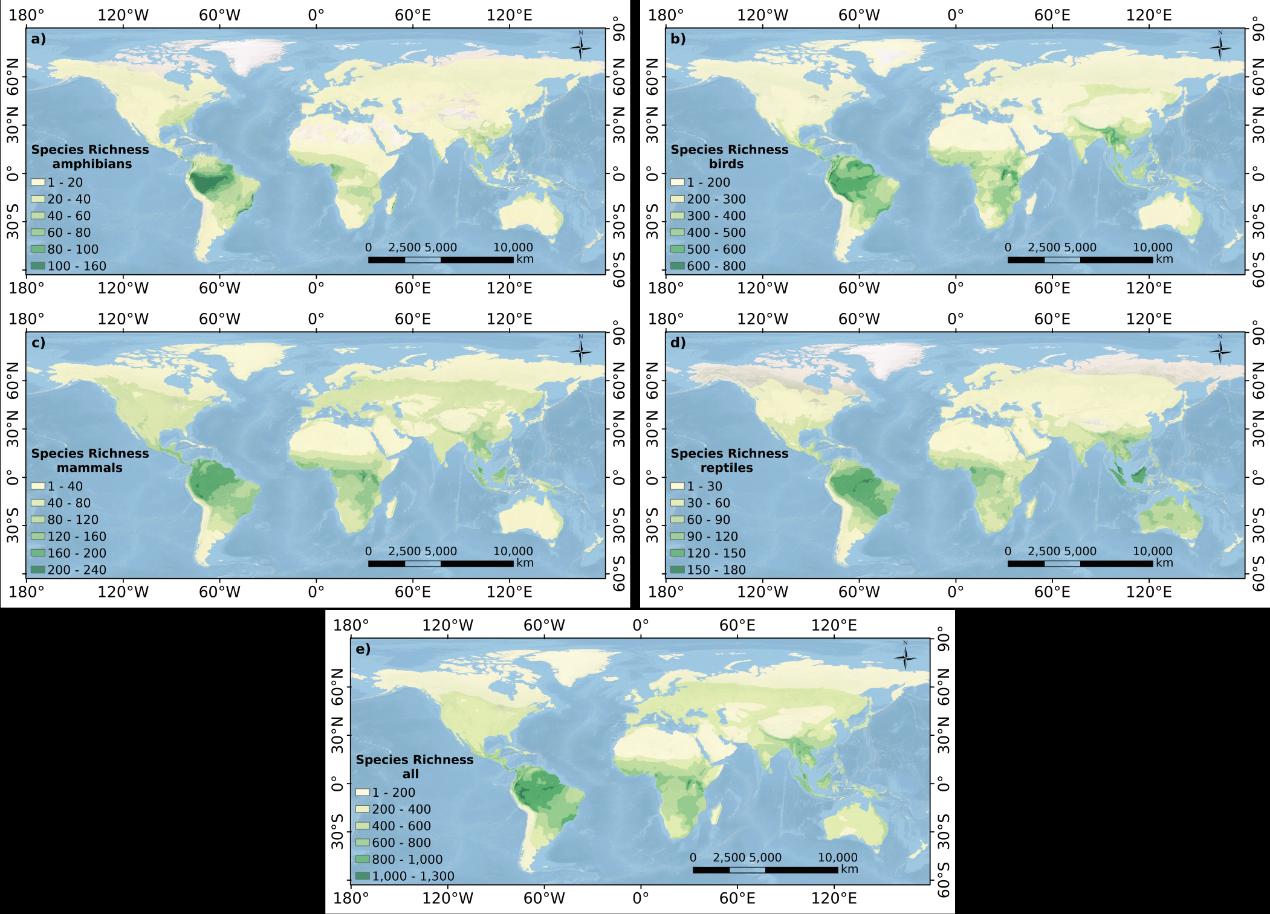

本研究系統評估了8種主流衛星植被參數(NDVI、EVI、LAI、fAPAR、3種GPP產品和SIF)計算得到的動態棲息地指數在預測全球脊椎動物物種豐富度空間格局方面的表現差異。全球物種豐富度數據來自IUCN國際自然保護聯盟,包括哺乳動物、鳥類、兩棲動物和爬行動物(圖1)。DHI指標包括:年累積生產力(DHI Cum)、年最小生產力(DHI Min)和年內生產力變異系數(DHI CV),分別對應生態學中的三個經典假說——可用能量假說、環境脅迫假說和環境穩定性假說(圖2)。

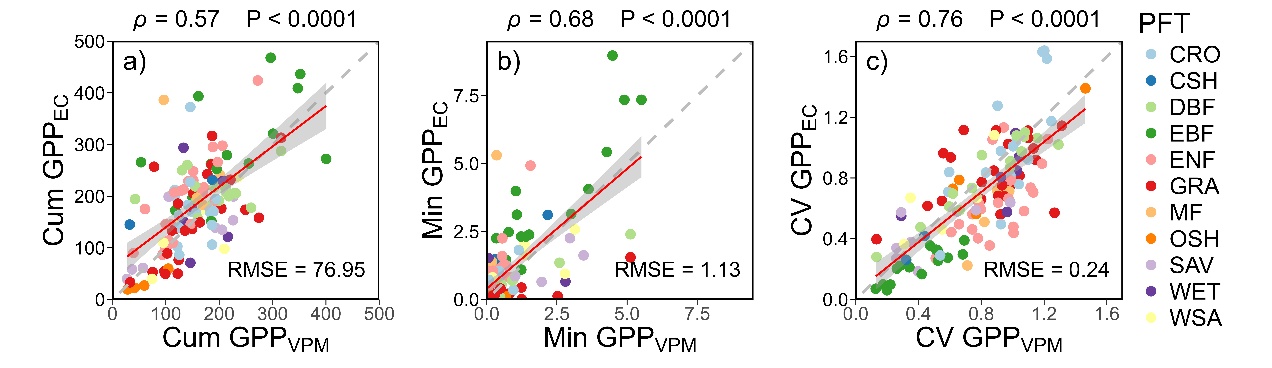

研究發現,基于遙感GPP(總初級生產力)數據計算的DHIs對全球物種豐富度空間格局的解釋力最強(圖3)。DHI Cum與DHI Min與物種豐富度呈顯著正相關,而DHI CV呈顯著負相關,驗證了三大生態學假說,表明高生產力、低環境脅迫和穩定的環境條件更有利于物種多樣性維持。同時,基于日光誘導葉綠素熒光(SIF)衛星觀測的DHIs雖表現出良好的相關性,但因現有SIF產品空間分辨率有限和數據噪聲問題,其表現略遜于GPP產品。此外,研究首次利用來自全球通量研究網絡FLUXNET的124個通量站點的塔基GPP數據對衛星DHI指數進行驗證,結果顯示兩者具有高度一致性(圖4),為方法可靠性提供了堅實證據。最后,研究發現全球自然保護地內的DHI Cum和DHI Min顯著高于非保護區域,而DHI CV明顯較低(圖5、圖6),直觀反映了保護措施對維持高質量生境的重要作用。

該研究證實,基于衛星遙感GPP產品的DHIs是連接宏觀遙感觀測與生物多樣性保護實踐的有效橋梁,為全球生物多樣性監測提供了新的技術路徑。

圖1 IUCN脊椎動物物種豐富度分布圖:a)兩棲動物,b)鳥類,c)哺乳動物,d)爬行動物,e)四類脊椎動物的物種豐富度總和。

圖2 使用一年中不同時間段的生產力(pt)計算三種DHI。累積DHI(DHICum)是一年中所有時間段生產力值的總和;最小DHI(DHIMin)是提取一年中生產力的最小值;變異系數DHI(DHICV)是利用一年中的標準偏差(σ)和平均值(μ)計算變異系數,表示生產力的季節性。根據21年MODIS LAI數據計算的三條平均物候曲線示例。8天產品(fAPAR、LAI、GPPMOD17、GPPVPM、GPPPMLv2和GPPEC)一年內的時間段數為46個,1個月產品(NDVI、EVI、SIF)為12個。

圖3 對比基于8種衛星遙感植被參數產品:MODIS NDVI、EVI、fAPAR、LAI、GPPMOD17、GPPVPM、GPPPMLV2和SIF計算得到的三個DHI指數(Cum、Min、CV)在與不同類群全球物種豐富度相關性的差異。對于每個DHI指數,其與不同類群物種豐富度的相關性通過Spearman等級相關系數(?)進行衡量,且不同類群得到的?按照箱線圖進行呈現。

圖4 124個FLUXNET站點,基于遙感GPP(GPPVPM)與基于通量塔GPP(GPPEC)計算所得的DHIs之間關系散點圖。每個圖中均標注了Spearman相關系數(?)和均方根誤差(RMSE)以供參考。

圖5 根據GPPVPM數據得出的全球衛星DHI模式。a)累計DHI(DHI Cum),b)最小DHI(DHI Min)和c)DHI變異系數(DHI CV)。d)組合DHI圖中,將DHI的變異系數(DHI CV)賦值于圖像的紅色波段,累積DHI(DHICum)賦值于綠色波段,最小DHI(DHIMin)賦值于藍色波段。圖中其他顏色代表不同DHI成分混合的過渡區域。白色區域為無數據區域。

圖6 全球自然保護地(PAs)和非自然保護地(Non-PAs)內衛星遙感動態生境指數(DHIs)的數值分布情況。直觀顯示了兩類地區動態生境指數的范圍、中位數和四分位數之間的范圍,突出了生境質量的變化以及自然保護地和非自然保護地之間生態條件的差異。這些數值以全球所有像素中每個DHI的最大值和最小值進行歸一化處理。采用Kruskal-Wallis檢驗法評估了受保護地區和非受保護地區之間DHI值中位數差異的顯著性,*:p-value < 0.05;**:p-value < 0.01;***:p-value < 0.001。

論文鏈接:https://doi.org/10.34133/remotesensing.0624