2025年6月8日,《光明日報》發表中國社會科學院考古研究所研究員仝濤《實證古代“昆侖”的地理位置——青海黃河源發現秦始皇遣使“采藥昆侖”石刻》(以下簡稱《實證》)一文,提出該石刻內容及其所在地理位置,解決了國人千古爭訟的關于“昆侖”“河源”的精確地望問題。由于對“昆侖石刻”的“證真”與“辨偽”爭論激烈,在短時間內引起廣泛的專業及社會關注、形成話題熱點和人文社會科學熱搜。針對這一現象級的學術公案,王乃昂教授在《光明日報》(2025年07月04日08版)發表署名文章《地理學視角下的“昆侖石刻”及疑點》,認為“昆侖”“河源”的歷史地理問題并非《實證》一文所言已“精準定位”,“昆侖石刻”存在五個方面的疑點,以下為文章全文。

《光明日報》2025年7月8日第8版

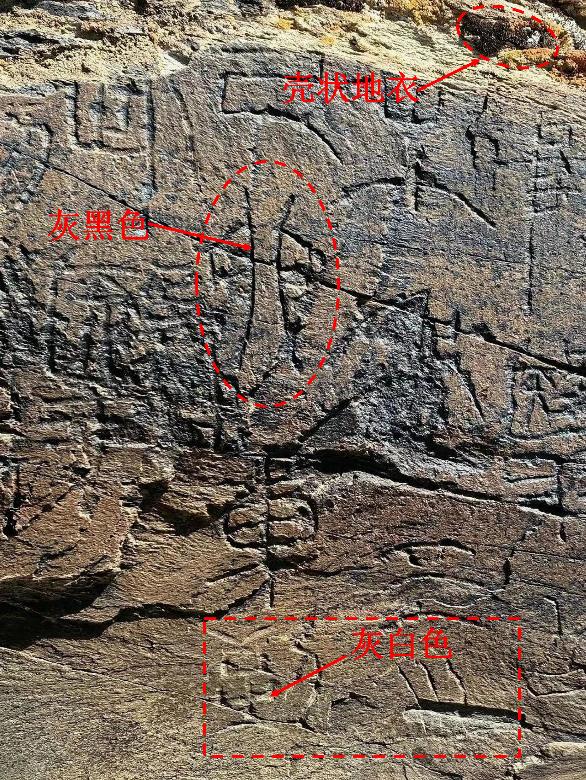

“昆侖石刻”字口的明度差異及頂部殼狀地衣。資料圖片

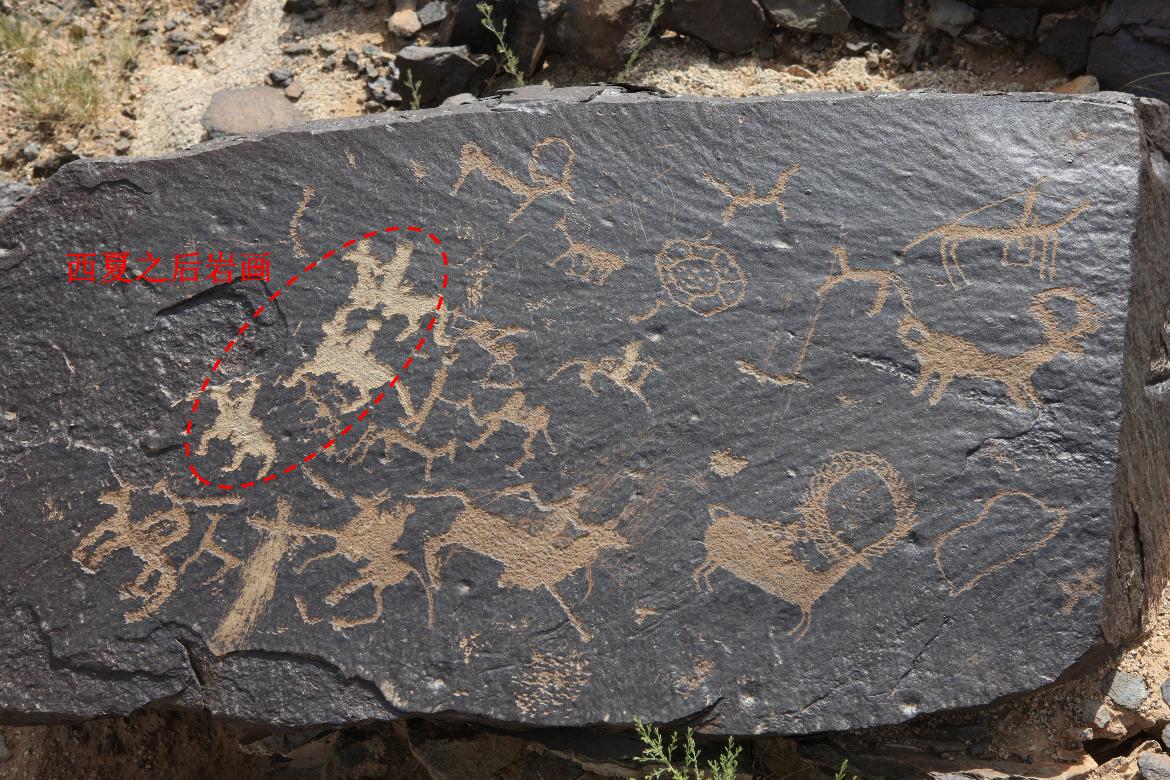

內蒙古曼德拉山西夏及之后巖畫的明度差異。王乃昂攝/光明圖片

【學術爭鳴】

《青海黃河源發現秦始皇遣使“采藥昆侖”石刻:實證古代“昆侖”的地理位置》(以下簡稱《實證》)一文指出,該石刻內容及其地理位置,解決了國人千古爭訟的關于“昆侖”“河源”的精確地望問題。由于對該石刻的“證真”與“辨偽”爭論激烈,針對這一學術公案,本文從地理學角度進行一些粗淺分析。

歷史地理視角下的“河源”與“昆侖”

古人關于“河源”與“昆侖”的地理認知,屬于歷史地理范疇,其解讀自然應以先秦地理著作為準。成書于戰國初的《禹貢》,有“導河積石”的記載。關于“積石”,一說在今甘青省界的小積石山,它是青藏高原向黃土高原過渡的標志性山脈和文化地理界線;一說在今青海省阿尼瑪卿山,又稱大積石山。“河出昆侖”見于《山海經》,其中《五藏山經》(以下簡稱《山經》)有“昆侖之丘……河水出焉”和“敦薨之水出焉,而西流注于泑澤。出于昆侖之東北隅,實惟河源”的記載。以水系特征為依據,敦薨水可比定為今疏勒河。源于祁連山的疏勒河注入泑澤(羅布泊),是明清以前被視作黃河源頭的依據。《山經》還將河源“積石說”與“昆侖說”進行了整合,謂“積石之山,其下有石門,河水冒以西流”,并說“不周之山……東望泑澤,河水所潛也”。由于當時對積石山以遠的河源了解甚少,以致將羅布泊當作河源,在先秦地理體系中形成了黃河“重源伏流”的錯誤認識。

秦昭襄王時滅義渠等戎而置隴西、北地二郡,秦國的疆界擴展至洮河流域。秦始皇統一六國后,以郡縣制統治全國,保證農業發展的需要。高寒氣候是進行農業生產的障礙,農耕區在青藏高原東麓大致分布在海拔3300米以下,故秦朝疆界“西至臨洮、羌中”,積石山以遠則屬于“羈縻”“徼外”的氐、羌、戎人地區,秦人對黃河的地理認知很難及于河源地區。清代曾三次探源并繪制了河源圖,但仍有“重源伏流”之說。即使今天,黃河源頭的地理界定依然存在爭議。

“昆侖”之名見于《山海經》《禹貢》等古籍中,認為昆侖山是“河水之源”。對于昆侖山的真實性和地理位置,兩千多年來學者多有爭論,與《山海經》一部分是可靠記錄且后人有混排、一部分是想象的神話內容有關。《山海經》和《禹貢》記載的昆侖山,在地域組合上具有西北、高寒、流沙、產玉、游牧業、諸水源頭等地理特性,以祁連山為中心的青藏高原東北部最為契合。“昆侖”位于青藏高原東北部的地理認知,得到歷史文獻的佐證。《漢志》記載,西漢在金城郡臨羌縣(今青海湟源縣)設置昆侖山祠,有湟水、弱水(今黑河)等明確的地理標識;在敦煌郡則設置昆侖障,有源于祁連山的南籍端水(今疏勒河)。

19世紀以來,近代地理學的重點開始轉向大陸內部和兩極的科學考察。在此背景下,現代地理學的山系概念(由成因關聯、延伸方向相同的若干山脈構成的地理單元,形成于大型構造單元,具有顯著的地質整體性)傳入中國。俄國探險家普爾熱瓦爾斯基在對中國西部進行多次考察后,率先在地圖上畫出了昆侖山的輪廓。從帕米爾高原發端,沿著塔里木盆地和青藏高原北緣,迤邐向東延伸到柴達木盆地分為兩支。一支向東北延伸形成阿爾金山脈和祁連山脈,一支向東南延伸形成巴顏喀拉山、阿尼瑪卿山等山系。

《實證》提出秦朝已認定黃河源為星宿海、昆侖山是巴顏喀拉山及其周邊區域的觀點,難以解釋秦以后對河源問題認識的曲折歷程,以及昆侖山地望不斷西趨、不能確指的地理事實,目前只能是缺少文獻依據的假說。

自然地理視角下的“昆侖石刻”疑問

關于“昆侖石刻”的真偽問題,支持者與懷疑者已從歷史學、文字學、文本學、歷日、書法等方面進行了有理有據的考論。現從自然地理角度,對“昆侖石刻”提出五點疑問。

1.“昆侖石刻”所在地層為砂巖,何以稱是玄武巖?黃河發源于巴顏喀拉山北麓,歷史上以卡日曲為正源,向東北和約古宗列曲、扎曲匯合后,東流注入扎陵湖、鄂陵湖,至瑪多為河源地區。這里的地層以三疊統紫紅色砂巖、粉砂巖、石灰巖、中性和中基性火山巖為主,也有板巖、結晶灰巖及白堊系紫色砂巖和粉砂巖等。兩湖地區雖有比高100米左右的低丘,但缺少大面積基巖出露,限制了“昆侖石刻”的選址。根據各種“昆侖石刻”圖片,判斷其所在地層為中生代砂巖。據披露,這處石刻的發現和論證經歷過較為漫長、復雜的過程,砂巖不耐風化,玄武巖抗風化能力強、利于石刻保存,此疑問之一。

2.高寒氣候和缺氧不致阻礙河源探險,但“車到此”是小概率事件。扎陵湖地處青藏高原腹地,年降水量200~400毫米,生長期一般90~100天,屬高原亞寒帶半干旱至半濕潤氣候區,常有雪災或暴風雪發生。瑪多(海拔4272米)年平均氣溫零下4.1℃,1月平均氣溫零下16.8℃,7月平均氣溫7.5℃,氣溫年較差24.3℃,日較差約14℃。較大的氣溫較差和季節性凍土,不利于石刻長期保存。河源地區海拔4300米左右,氧分壓雖不足海平面的58%,還不是高度的生理界限,但寒冷、缺氧以及干燥、多風的嚴酷自然條件,沒有強大的后勤保障,是難以抵達的。秦朝的馳道或驛路多以都城和郡縣治城為中心向轄區內四周輻射,最遠可達邊境。在冬季出發前往河源雖可利用河水結冰順利渡過黃河,但在生產力不發達的秦代,于河源地區修建道路難以想象,“車到此”無疑是小概率事件,此疑問之二。

3.“昆侖石刻”缺失地衣,不利于證偽其是“確切晚期”的遺存。“昆侖石刻”所在地以高山草甸為主,巖石表面一般會附生各種地衣。地衣是真菌與光和生物之間穩定而又相互利用的聯合體,從南北兩極到赤道的所有陸地,無論是高山、平原還是荒漠、草地,都可以尋覓到它們的蹤跡。據報道,在青藏高原直徑大于2厘米的巖面凹穴,通常30年內就會被黃綠地圖衣等先鋒物種占據。近日流出的高清圖片“昆侖石刻”頂部,就有黃色和褐色的殼狀地衣附著。殼狀地衣生存期長,喜愛生長在高山草甸帶的巖石及冰磧漂礫上,形態多呈圓形,其半徑尺寸與生長年代有一種指數曲線關系,可用以進行高海拔地區的年代學研究。遺憾的是“昆侖石刻”刻面、刻痕、凹穴均未見殼狀地衣,無法通過地衣覆蓋證偽其是“確切晚期”遺存的可能。至于為什么缺失地衣,是人為損毀還是“昆侖石刻”年輕所致,抑或原本就沒有,此疑問之三。

4.“昆侖石刻”字體之間存在明度差異,難以自證真確。巖石自然風化狀態下刻痕的明度,亦即被攝體在接受光線照射后,其反射出來的明亮程度會隨時間衰減。巖石表面新的石刻,顏色呈白色或灰白色,與自然風化狀態下的褐色巖石表面可形成鮮明的反差。由于巖石中含有鐵、錳等物質成分,石刻暴露于開放環境中即受到風吹、日曬、雨淋等現象的自然風化,隨著時間推移表面顏色及光澤逐漸趨于暗淡而呈淺褐色。因此,根據石刻的明度與年代的關系,可判斷其相對年齡大小。“昆侖石刻”作為摩崖石刻,壁面總長82厘米,最寬處30厘米。在如此小的范圍,應不存在巖性差異等因素導致的刻痕明度差異。但從整個刻面看,下部顏色新鮮,中上部顏色較深,顯示風化時間有差異。特別是“月”“到”二字的刻痕明度較其他字體泛白或新鮮,“采”字疑似刻在較新剝落面上,如何給予科學解釋,此疑問之四。

5.砂巖不耐風化,“昆侖石刻”何以保存至今且相對完好?海拔高度相差不大且屬同一自然地帶的情況下,氣候條件對巖石風化的影響可忽略不計,但對巖性差異、抗壓強度、巖石結構構造等可能有比較明顯的影響。不同的巖石具有不同的礦物組成和結構構造,它們影響著巖石的易碎性和表面積。風化速率的差異,可以從不同巖石類型的石刻、碑刻上表現出來。“昆侖石刻”巖石構造節理發育,由于愈接近地表寒凍風化愈強,刻面下方有多處殘損剝落。石刻字口邊緣較光滑,刻痕深淺不一,底部寬平呈現出U形凹槽。相較“昆侖石刻”的字跡清晰程度,抗風化能力較強的秦泰山刻石、嶧山刻石均已嚴重風化,幾乎難以辨識。但“昆侖石刻”卻風化較輕,主要信息保存完好,此疑問之五。

“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”。由于筆者缺少實地考察和第一手數據資料,以上分析難免錯誤。從高清圖片可見,“昆侖石刻”背風坡腳有厚約20厘米的冰緣風成黃土,內應保存或多或少的石刻“密碼”。因此,期待相關專業團隊給出權威的斷代結果和真假結論,以合理解釋上述疑問。

(作者:王乃昂,系蘭州大學資源環境學院教授)